Técnica: Mixta-Instalación, Site specific

Año: 2011- 2012

“Contingencias”, instalación que fue montada en la Imprenta Recuperada Chilavert, una empresa administrada por sus propios trabajadores.

La instalación utiliza diversos lenguajes como el video, el audio, la pintura, la escultura, etc. que interroga sobre la autogestión y la potencialidad de las herramientas de trabajo en manos de los obreros sin patrón. Durante los días que se extendió la muestra una antropóloga del Centro de Documentación de empresas y fábricas recuperadas realizó visitas guiadas a la imprenta.

Por Fernanda Carvajal + Pio Longo

A Contingencias se entra por la puerta de una fábrica. Es posible también pensar Contingencias como una particular puerta de entrada al territorio de las fábricas recuperadas, a partir de una intervención artística que trabaja sobre la tensión entre arte y trabajo, entre cuerpo y dispositivos de control, entre explotación y autogestión, a la vez que altera los desplazamientos propios del circuito artístico obligando a desviar los trayectos por la ciudad para introducirnos, desde una perspectiva singular, al complejo mundo de las fábricas gestionadas por sus trabajadores. Cuando se ingresa al lugar, la imprenta Chilavert está en pleno funcionamiento. Un cartel indica subir al primer piso donde nos encontramos con un espacio amplio y rectangular, como un gran balcón interno con una amplia vista a la planta baja donde se ve la fábrica en actividad. En este primer piso-balcón, que antiguamente era ocupado como depósito y como taller de encuadernación manual de libros especiales —entre ellos ediciones de lujo producidos por encargo para el Museo de Bellas Artes— y que actualmente se utiliza para actividades culturales y educativas, nos encontramos hoy con Contingencias. Cuando subimos, a la entrada, que también es la salida, hay una pila de programas de mano. Un par de metros más allá, junto al balcón, un par de auriculares para escuchar de pie. En la cara interna del muro frontal del edificio, vemos la proyección de un video, mientras que el espacio central está vacío y el piso está atravesado por abundantes flechas de colores. A un costado, cerca del bar, están dispuestos cuatro almohadones para sentarse.

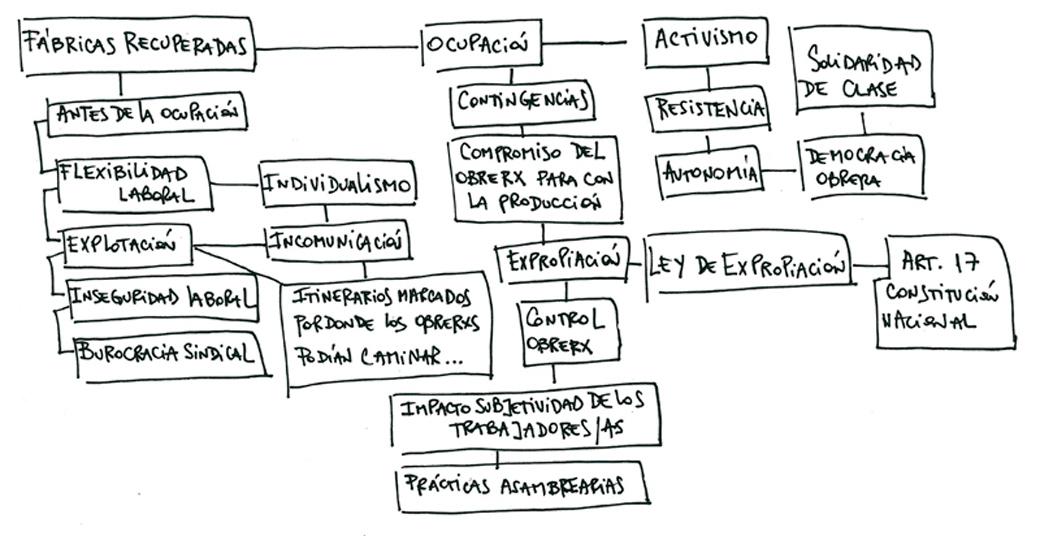

El video nos muestra imágenes de distintas fábricas recuperadas poniendo un claro acento: las máquinas en funcionamiento. Planos cerrados, movimientos mecánicos y una precisa composición en torno al color son los elementos que a través de un montaje rítmico, se repiten con insistencia bordeando la abstracción formal. Acompañando el trabajo visual, la propuesta de audio consiste en una serie de sonidos industriales aislados y reensamblados rítmicamente, que se entrecruzan con los sonidos de la imprenta en funcionamiento. Sin anclaje a un espacio identificable o a un trabajador que los maneje, los aparatos adquieren casi vida propia. Podría decirse que el video funciona dentro de la instalación como un momento de crítica al capital, al trabajar sobre la imagen del trabajo rectificado e inerte, que busca borrar las huellas del trabajo vivo. Así, frente a la sucesión de máquinas, el trabajador aparece como conflicto por su ausencia. Y al mismo tiempo, la agencia del trabajador obturada por el lugar preponderante del aparato, hace aparecer la ambigüedad de la máquina: como elemento determinante de la situación de explotación y a la vez, en el contexto de una fábrica recuperada en funcionamiento, como condición de posibilidad de la expropiación, pues si no hay máquinas no hay qué recuperar. La crítica al capital se refuerza a su vez en el video con la introducción de un breve texto que cita el testimonio de un trabajador, problematizando el control sobre la circulación de los cuerpos como modo de regular el tiempo y el espacio fabril. Vigilados para ir al baño, los trabajadores de Zanón debían seguir la ruta establecida por una flecha a riesgo de recibir un castigo ante cualquier desvío de la señalización.

Lo que vemos en la pantalla se resignifica en el espacio. El video adquiere contigüidad tanto discursivamente (imagen del trabajo disciplinado) como materialmente (composición cromática), en las flechas pintadas en el suelo con colores que se corresponden con los materiales industriales que vemos en el video. Estas flechas nos reenvían, deformándola, a la imagen virtual de la flecha que regula el tránsito de los trabajadores en la fábrica como signo de control sobre los cuerpos. En el piso, la señalética trastornada ve alterada su función de indicar una dirección única, ramificándose hacia el trayecto circular que lleva al mismo punto de partida así como hacia las líneas de fuga que abren múltiples recorridos. Ese diagrama espacial perturbado se prolonga también hacia el espacio creado con los almohadones tapizados con telas de Bruckman, que funcionan como intervalo, pausa y descanso, produciendo un contrapunto a la temporalidad que exige el rendimiento de los cuerpos adheridos a la máquina.

Ambos espacios, llevan inscrita la pregunta por las transformaciones que han ocurrido tras la expropiación sobre la disposición de los cuerpos en el espacio, sobre cómo el descontrol de los cuerpos altera la relación con el capital.

Es posible encontrar otro contrapunto en los auriculares posados en el borde del “balcón”, que hacen audible la voz de un trabajador entre los ruidos de máquinas que habitan todo el sonido ambiente. Escuchamos el testimonio de un operario de Chilavert mientras vemos lo que elijamos ver: la instalación artística -el video, las flechas en el piso, los almohadones- o los operarios de la fábrica que continúan con su tarea en la planta baja, o al resto de las personas que visitan la muestra. Es posible concebir esa voz, como la enunciación política que hace audible lo que en la lógica del capital sólo puede aparecer como ruido: el movimiento colectivo que hace posible la disolución de la figura del patrón en la auto gestión democrática del trabajo por los trabajadores.

Un último elemento a considerar podría ser la virtualización del cuerpo emancipado del trabajador, que una y otra vez se hace presente por su ausencia, en su aparición fantasmal en la pieza audiovisual, contorneada en las formas de circulación transfiguradas y en el espacio de descanso, casi palpable en la voz incorpórea. Y es que parece que la obra pide ser completada, necesariamente, con su prolongación en la fábrica real. Si al principio señalábamos que es posible pensar Contingencias como una particular puerta de entrada al territorio de las fábricas recuperadas, ésta parece constituirse como un señalamiento hacia los trabajadores reales.